作为工业4.0研究院一个课题,《工业互联网理论体系研究》利用“互联网五分模型”(IFPM,Internet Five-Point Model),从国际视野对消费互联网、产业互联网、工业互联网和智能制造等概念进行了区分,引起了行业人士的关注。

美国通用电气(GE,General Electric)在2011年提出了工业互联网,我国真正深入研究并推动工业互联网战略,则在2016年左右,通过各方力量共同努力,形成了系统的认识,并建立了政策引导及支撑体系。

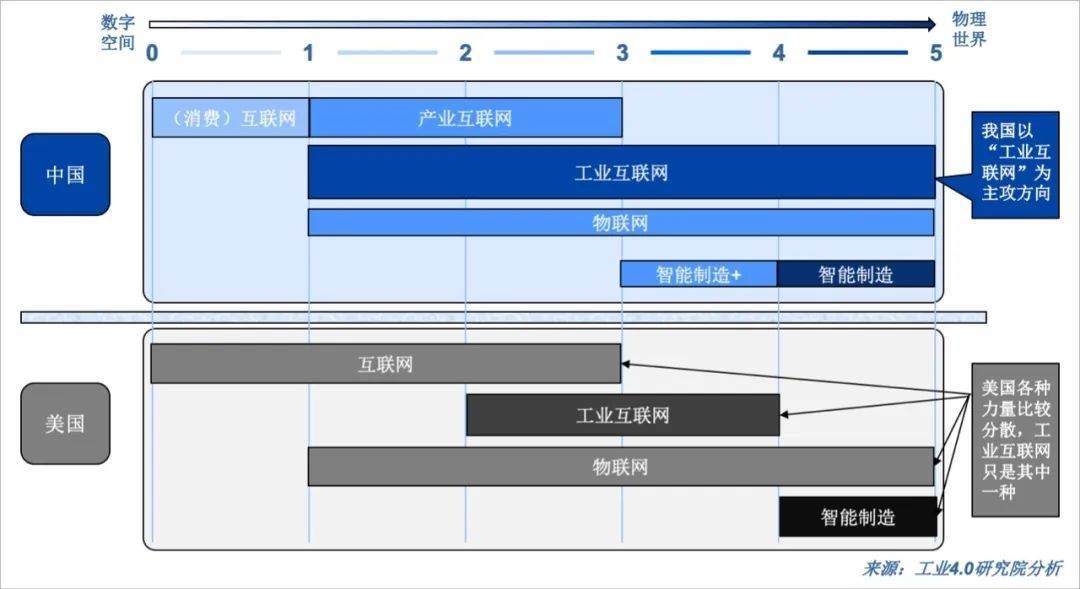

工业4.0研究院对中美技术概念的评价

在上一篇文章中,笔者把国际范畴的工业互联网界定为IFPM(2-4)。中国工业互联网研究院院长徐晓兰告诉笔者,我国工业互联网应包含智能制造,界定于2-5是合理的。根据我国的实际情况,工业互联网恐怕应在1-5之间,涵盖范畴比较广泛。

为了进行国际交流,吸纳国际先进思想和研究成果,对中国和美国的工业互联网进行比较,能够更好推进相关工作。

由于美国GE最早提出“工业互联网”(Industrial Internet)概念,我们有必要梳理一下当时的背景和认识。工业4.0研究院分析显示,GE在2011年引入首席经济学家和首席制造科学家等新头衔,希望借此改变金融危机后GE业绩增长不振的窘境。

值得关注的是当时引入的首席经济学家Marco Annunziata,他在进入GE的时候,正忙着写一本金融危机相关的书,书名为The Economics of the Financial Crisis: Lessons and New Threats,这本书正式出版的时候,他署上了“GE首席经济学家”的头衔。

经过一两年的探讨,Marco Annunziata等人对于提高生产力水平有了思路,那就是从“物联网”寻找答案,但GE不能干“新瓶装旧酒”的事情(是不是读者自行判定),通过瞄准“省钱”这个主题,构建了一套“制造模式”升级的逻辑,并落实在平台和杀手级应用组成的工业互联网生态。大家都清楚,GE的平台就是Predix,杀手级应用即为APM。

Marco Annunziata为了推广工业互联网概念,专门到当时时髦的TED平台上做了一个12多分钟的分享,题目为Welcome to the Age of Industrial Internet,展示了美好的工业互联网时代愿景。虽然GE提出了新的概念“工业互联网”,但物联网行业人士认为这就是“物联网”,而不是一个新物种。事实上工业互联网确实是一个新物种。

这从2014年GE联合AT&T、思科、IBM和英特尔等公司发起工业互联网联盟(IIC,Industrial Internet Consortium)可以看出。为了实现GE描绘的愿景,推进预测性维护等核心应用,它强化平台和杀手级应用的价值,对生产现场关注不够,这导致思科2015年另外牵头成立了开放雾联盟(OpenFog Consortium),国内也有类似的联盟,那就是华为成立的边缘计算联盟(ECC,Edge Computing Consortium)。

美国市场力量较为均衡,行业专业化分工明显,处于不同优势领域的巨头虽可以牵头发起各种组织,但是否可以走到最后,还需要投入大量资源和精力进行运行。

GE作为工业巨头,在制造领域积累比较多,但成立GE Digital之后就遇到了业绩下滑的困境,对继续推进工业互联网基本处于有心无力的状态。思科作为跟华为类似的电信巨头,虽然牵头搞了开放雾联盟,但由于缺少类似Marco Annunziata的明星人物,最后该联盟被迫在2018年并入了工业互联网联盟。

除了上面提到的私营企业各自发起的联盟,当时奥巴马政府还被游说启动了美国制造创新网络(初期为NNMI,即National Network for Manufacturing Innovation,后来改为Manufacturing USA),其中有智能制造联盟、数字设计和制造研究所等国家支持的制造业创新中心,GE主要参与了数字设计和制造研究所相关工作,因为该机构由美国国防部支持。从各种迹象来看,GE当时考虑利用数字制造方面的积累,同时介入到国家制造业创新中心和自己主导的联盟,获得有名有利的双丰收。

随着GE内部领导人更换频繁,上市公司市值大幅缩水等“噩耗”频传,GE主导工业互联网工作的人员开始被优化。工业4.0研究院曾在2015-2017年期间每年都跟来自美国GE总部的专家进行常态交流,但后来再也看不到他们活跃的身影了。

后来的故事大家都比较清楚。GE人员在工业互联网联盟逐渐被淡化,新掌控联盟主导权的人员开始以英特尔等背景人员为主,他们主要围绕物联网概念推进其解决方案,截止到2018年,工业互联网联盟的主要基调开始转向“工业互联网就是(工业)物联网”。

到这个时候,美国工业互联网作为一只独立力量,基本上没有太大的存在感。在2019年底工业4.0研究院撰写的《全球工业4.0研究报告(2020)》中,不太提及美国工业互联网这股力量。

当我们回顾我国工业互联网这只力量,从2017年国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》之后2年多时间,我国工业互联网发展非常迅速,这可以从工信部信通院发起的“工业互联网产业联盟”(AII,Alliance of Industrial Internet)和2019年中国工业互联网研究院成立等事件中窥得一斑。

按照我国推进产业发展的常态做法,为了优化国家和市场资源,利用产业政策引导行业的发展,体现了我国集聚各方力量做大事的制度优势。由于我国工业互联网真正发展的时间仅有2年多时间,在推进过程中,一些议题值得关注,这需要各方力量共同解决。

第一,工业互联网的理论研究。虽然工信部组织下属研究机构对此做了很多有益的工作,并通过工业互联网产业联盟帮助企业应用工业互联网,但全方位梳理和分析工业互联网体系,仍然是一件至关重要的工作。为了进一步推进工业互联网战略,工信部设立“中国工业互联网研究院”,以便集中把工业互联网做深做实。

笔者认为,工业互联网理论研究问题应涵盖多学科视角。从政策研究的角度来看,我国相关研究过于局限技术自身的创新,产业经济学家参与度不够,更别说反垄断法律和政府治理相关力量加入。如果让部分产业经济学家参与工业互联网理论研究工作,甚至于让一些社会学家承担一些研究工作,相信更有助于我国工业互联网良性发展。

第二,工业互联网的开放性。行业人士在对比我国工业互联网跟其他国家(例如美国、德国和日本等)相关概念的时候,通常没有考虑工业哲学。从实际情况来看,部分专家们认为工业4.0、智能制造和工业互联网等概念大同小异,这看似有利于建立共识,但实则不利于深入探讨其本质逻辑和运行规律。

工业4.0研究院在《全球工业4.0研究报告(2017)》中指出,美国崇尚开放式创新,德国固守高度集成,日本更钟情于自动化,在评判中国的工业哲学时,我们提出了兼收并蓄的看法。

由于我国制造业规模大、种类多,各个区域、各个行业及各个企业可以选择的发展方向及模式比较多,存在较多“流派”比较正常。不过,随着我国聚焦工业互联网来牵引我国制造业高质量发展,那么就需要给工业互联网设定较为宽容的范围,不宜一刀切,也不适合对某些特定领域提供过多的支持。

从2019年工信部发布10大双跨工业互联网平台引起的讨论来看,把电信、航空航天及机械背景的大企业纳入到国家重点支持的对象,有可能挤占中小企业发展空间,不利于颠覆性创新力量出现。

事实上,我国目前应用的工业互联网大都采用美国提供的软件,即便是大家在建设核心平台的时候,大都利用Cloud Foundry、OpenShift和Kubernetes等平台性开源软件,这给我国工业互联网发展带来潜在的挑战。如果我们不着急确定“赢家”,让中小企业去“抢占”创新制高点,这样的“新领地”会激发更大程度的创新活力,有利于我国工业互联网创新力量崛起。

第三,工业互联网的基础设施。既然我国已经把工业互联网作为国家战略,解决长期发展的难点和痛点就必须加以考虑。除了前面提及的开源工业互联网问题,还存在标准体系、工控系统等议题。

从工信部确定的议题来看,目前标准体系的重点放到了传统互联网关注的“标识解析”上,但自上而下的标识体系落地实施,实际可能过早固化利益相关者,如果过于强调标准体系的遵循,会不会带来类似电信领域推广ATM的后果(最后TCP/IP成为标准),还需要更深入的探讨。

让子弹多飞一会儿,对我国工业互联网发展大局不会有太大影响。

如果我们认为工业互联网体系涵盖智能制造,工控系统就是必须解决的重点问题了。从工业4.0研究院调研情况来讲,我国在通用工控系统领域竞争力并不强,虽然在IEC 61131-3工控系统上有了一些替代方案,但在分布式工控系统IEC 61499等应用方面则缺乏足够的产业化准备,这极有可能给我国未来10年带来新的挑战。

总而言之,中国和美国的工业互联网虽有相似的初衷,但发展至今,美国工业互联网已经式微,我国工业互联网如火如荼,处于各方力量共同推进的阶段。从长远持续发展来看,目前还存在理论研究、开放性和基础设施等议题,需要行业人士共同努力探讨。

作者:王明芬,工业4.0研究院副院长、开源工业互联网联盟秘书长

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!